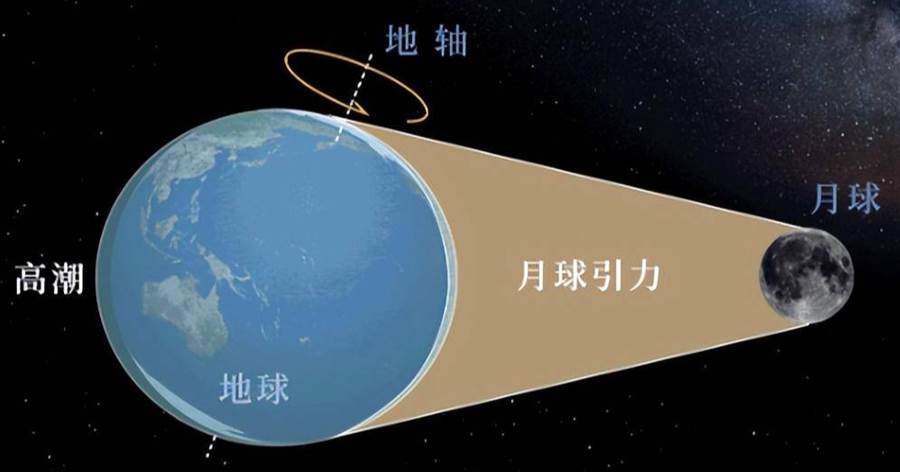

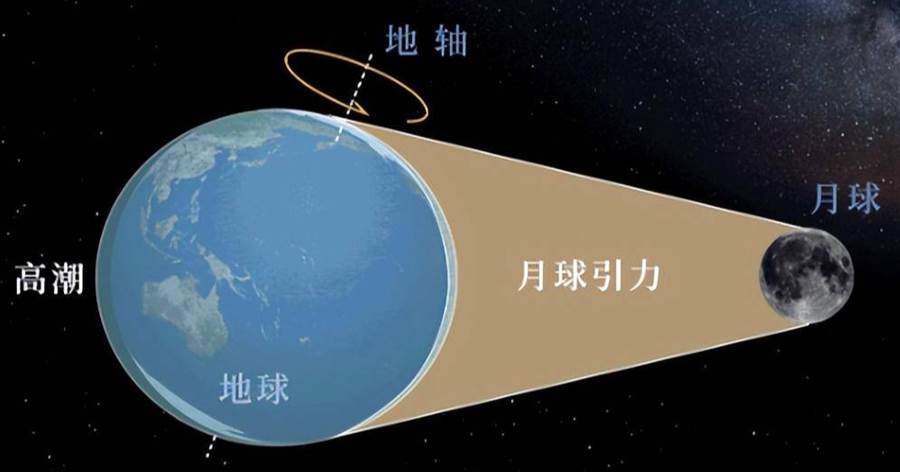

我們都知道,地球上的潮汐主要是由月球引力引起的,但一個常見的誤解是,認為這是月球引力「拉起」了海水,實際上潮汐力是一種差異引力。

月球的引力并非均勻地作用于整個地球,它對距離月球最近的A點(朝向月球的一面)的引力最強,對地球中心B點的引力次之,而對距離最遠的C點(背向月球的一面)的引力最弱。

正是這種引力上的差異,導致了地球被「拉伸」的效果,A點的海水被最強力地拉向月球,形成[高·潮];而C點的海水,由于受到的引力最弱,相當于被「甩」了出去,也形成了[高·潮]。這種將一個物體沿著引力方向拉伸、在垂直方向壓縮的力量,就是潮汐力。

現在讓我們把場景從地月之間,切換到一顆巨大的行星和它的小衛星上,這顆衛星,同樣面臨著來自母星的潮汐力。衛星朝向行星的一面,受到的引力遠大于背向行星的一面。如果這顆衛星只是一個沒有自轉的剛性石塊,那麼潮汐力只會讓它處于一種持續的拉伸應力之中。

但衛星并非一個質點,它擁有自己的體積和質量,并通過自身的引力將所有物質凝聚在一起,維持著球形的完整。于是,一場無聲的拔河比賽,在衛星內部展開了:一方是來自母星的、試圖將衛星「扯開」的潮汐力,另一方是衛星自身的、試圖將所有物質「聚攏」的引力。

當衛星距離行星足夠遠時,自身引力占據絕對優勢,衛星安然無恙。但隨著它們因為萬有引力而不斷靠近,來自母星的潮汐力會以距離的三次方急劇增強。最終必然會有一個臨界點,在這個點上,潮汐力會超過衛星自身的引力。一旦越過這條線,拔河比賽便分出了勝負。

衛星注定會解體, 這條無形的線,就是法國天文學家愛德華·洛希在1848年通過精確計算得出的洛希極限。

洛希極限并不是一個固定的數字,它取決于拔河比賽雙方的「實力」,具體來說,它由母星的密度、衛星的密度以及衛星的形態共同決定。

一個關鍵的區別在于,這顆衛星是堅硬的剛體(像一顆由整塊巖石構成的星球),還是松散的流體(像一顆由沙礫和冰塊靠引力聚合在一起的「雪球」),對于流體衛星:由于其內部物質可以自由流動,沒有額外的結構強度來抵抗拉伸,因此它完全依賴自身引力來維持形狀。

一旦潮汐力超過引力,它就會被輕易地拉長、變形,并最終瓦解。其洛希極限的計算公式相對簡單,大約是母星半徑乘以2.44倍的(母星密度/衛星密度)的立方根。

對于剛體衛星,情況則要復雜得多,除了自身引力,構成衛星的巖石還擁有抗拉強度,就像一根橡皮筋,可以在一定程度上抵抗拉伸而不被扯斷,因此一顆堅硬的巖石衛星可以比同等質量的流體衛星更靠近母星而不解體。

它的洛希極限距離會更小,大約是母星半徑乘以1.26倍的(母星密度/衛星密度)的立方根,這意味著,如果一顆衛星是堅硬的剛體,它也許能堅持得更久,但如果它像一顆松散的雪球,或者像由無數碎石組成的「碎石堆」小行星,它會在更遠的距離上,更快地被潮汐力撕碎。

太陽系中最壯觀的例子,無疑是土星,它那舉世無雙的光環,主要由無數大小不一的冰塊構成,其延伸范圍恰好位于土星的洛希極限之內,這強烈暗示了,這些光環很可能就是一顆(或幾顆)由冰構成的衛星,在遠古的某個時刻,因為軌道衰減而闖入了土星的洛希極限,最終被無情地撕碎,其冰冷的遺骸,在引力的編織下,化作了今天我們看到的、太陽系中最美麗的裝飾。

目前由于地月之間的潮汐作用,月球正以每年約3.8厘米的速度,緩慢地遠離地球,在可預見的未來,月球是絕對安全的,然而在幾十億年后,當太陽步入晚年,耗盡核心的氫燃料,它將膨脹為一顆巨大的紅巨星。

屆時,太陽系的引力格局將發生巨變,太陽的外層大氣可能會延伸到地球軌道附近,地球的大氣層將被剝離,海洋將被蒸發,在這樣劇烈的環境中,地球的軌道也可能發生改變。

一種可能的劇本是,地球的軌道會因為太陽質量的損失和與太陽外層大氣的相互作用而向外遷移。但另一種更具戲劇性的可能是,地球的軌道會向內螺旋下降。

如果地球幸存下來,并圍繞著已經變為白矮星的太陽穩定運行,月球的命運也將迎來轉折。由于復雜的引力相互作用和潮汐效應的長期累積,月球的軌道可能會開始衰減,逐漸被拉近,并最終跨越地球的洛希極限。

月球,這個陪伴了地球生命45億年的忠實伙伴,將在地球強大的潮汐力面前開始變形。它的表面會出現巨大的裂痕,如同破碎的蛋殼。最終,在無聲的宇宙中,它將徹底解體,化作數以億計的碎片。

但其碎片并不會就此消散,而是會遵循引力的法則,緩緩聚攏在地球的赤道平面上。這些曾經構成月球山脈與「海洋」的巖石,將在地球的懷抱中,重新編織,化作一道圍繞著這顆藍色星球的、潔白而壯麗的

光環。

對于那時可能存在的任何觀測者來說,地球將擁有一個比土星更為致密、更為明亮的光環。夜空中將不再有一輪明月,取而代-之的,是一條橫貫天際的、由月球遺骸組成的璀璨星河。那一幕,無疑將是太陽系歷史上最壯觀的景象之一。